杭州爆米花科技股份有限公司

浙江省杭州市余杭区仓前街道伍迪中心2幢9层903

0571-89935007

杭州爆米花科技股份有限公司

浙江省杭州市余杭区仓前街道伍迪中心2幢9层903

0571-89935007

当电影成为战壕,新中国首部战争史诗的工业与信仰

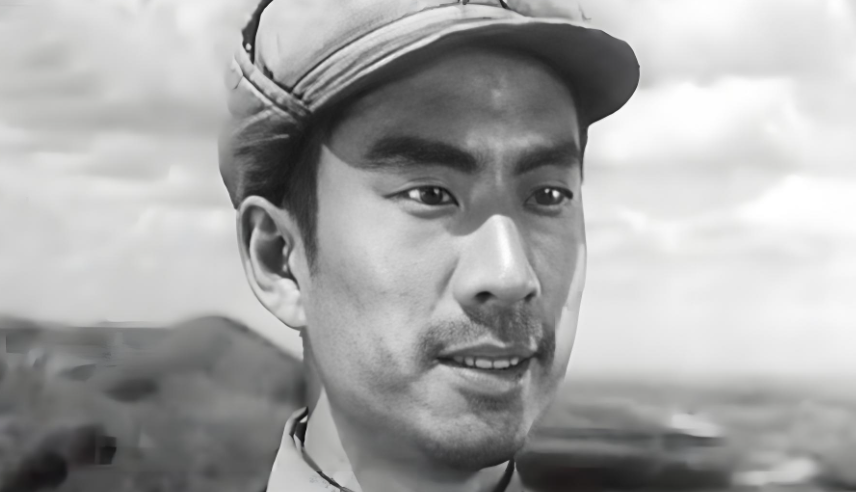

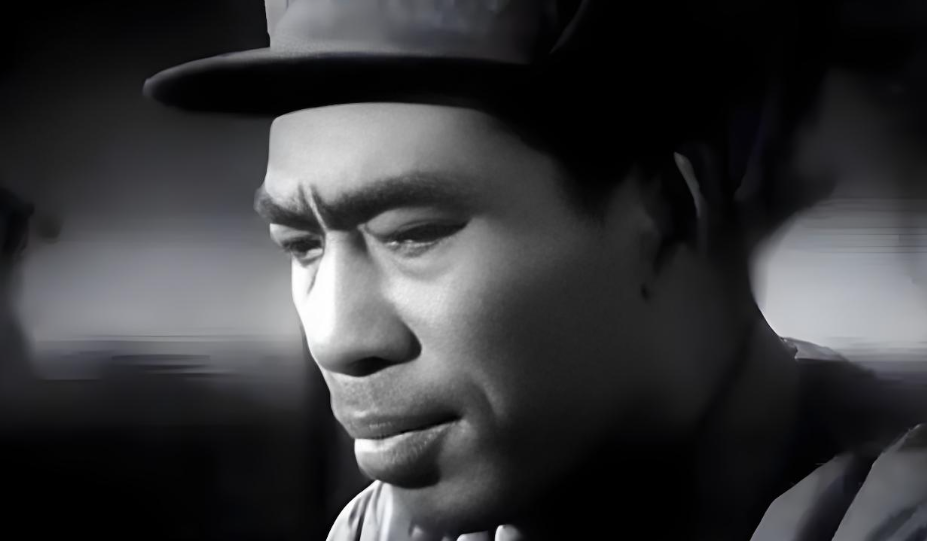

在抗美援朝电影的炮火硝烟中回望历史,1952年上映的《南征北战》以先锋的工业美学与集体叙事,为中国战争电影铸造了第一块基石。这部新中国首部战争史诗片,不仅以“运动战”的军事智慧重构银幕战争逻辑,更以军民共创的拍摄模式,将人民战争的本质凝练为光影史诗。从沂蒙山区的实景爆破到轴线叙事的空间革命,它用一台摄影机架起了艺术与历史的桥梁,成为战争片本土化美学的永恒坐标。

一、 军民共创:从战场到片场的信仰迁徙

《南征北战》的诞生本身就是一场“电影战役”。1951年,华东军区将话剧《战线》改编为电影时,面临的不仅是艺术创作的挑战,更是意识形态的建构——如何让银幕上的战争既真实可感,又承载革命浪漫主义?

-演员的战场:片中“国民党军”的扮演者竟是刚从抗美援朝归来的志愿军。当这些“最可爱的人”穿上敌军制服,沂蒙山区的百姓曾愤怒投石,直到军事参谋高喊“这是在拍电影”才平息怒火。这种身份错位的荒诞,恰是历史与艺术交融的隐喻。

-群众的镜头:为还原民工支前场景,当地老乡自发翻出旧衣、捋净树叶模拟寒冬,用肉身记忆重构历史现场。正如导演成荫感叹:“他们不懂蒙太奇,但懂得如何成为历史本身。”这种拍摄模式,与2022年《功勋·能文能武李延年》1:1还原346.6高地战壕的工业执着形成跨时空呼应。

二、 轴线叙事:运动战美学的空间革命

影片以“运动轴线”确立战争地理学:

-左右进退:解放军向右镜头为“战略撤退”,向左则为“反攻前进”,通过平面调度让观众直观理解“不计一城一地得失”的运动战精髓。这种视觉语法,比2021年《长津湖》被诟病的“人海冲锋”更早探索了军事逻辑的影像转化。

-垂直纵深:摩天岭阻击战场景中,镜头从山脚国军坦克仰拍至山顶解放军阵地,再用俯冲式跟拍展现滚石战术,立体化呈现“以空间换时间”的战略智慧。这种三维调度,为后世《狙击手》的雪原狙击戏提供了美学雏形。

三、 工业美学的双重困境

作为新中国电影工业的首次总动员,《南征北战》暴露出艺术与技术的永恒博弈:

-军事考据的胜利:粟裕将军亲自指导战场还原,作战地图的精确标注、武器制式的严苛考证,开创了“军事顾问”制度的先河。这种对细节的执着,在70年后的《浴血无名川》中仍被继承——从“三朵花”战术到坦克型号,每一帧都是军迷的狂欢。

-技术局限的浪漫:因特效匮乏,爆破戏采用真实炸药,演员在烈火中穿梭的恐惧成为最生猛的表演。这种“实拍美学”在数字时代反而稀缺,正如《狙击手》坚持零绿幕拍摄,用真雪与寒气逼出演员的本能反应。

四、 集体记忆的当代性裂变

当《南征北战》在1952年震撼银幕时,它用“军民鱼水情”缝合了历史与当下;而70年后,《长津湖》系列却面临集体叙事与个体表达的撕裂:

-从“我们”到“我”:前者以宏观战局消弭个人悲欢,后者试图通过伍千里兄弟的视角平衡家国叙事,却因“过度私人化”被指结构零碎。这种嬗变折射出战争片从“集体记忆容器”向“个体创伤载体”的转型阵痛。

-技术赋能与伦理迷失:当《长津湖》用80家特效公司打造冰雕连时,《南征北战》的老兵群演正在消逝。工业进步是否稀释了历史的血肉温度?正如学者峻冰警示:奇观化可能让战争沦为“虚拟游戏”,而遗忘真实代价。

为何这部“古董级”战争片仍是必修课?

在算法推送解构一切严肃叙事的今天,《南征北战》的粗粝与纯粹反而成为照妖镜。它提醒我们:真正的战争电影不是技术参数的军备竞赛,而是让每个镜头都成为人民记忆的载体。当年轻观众嘲笑片中“舞台腔”表演时,或许该思考——那些扛着炸药包冲向镜头的群演,正是他们的祖辈用生命写就的战争原生态。

如果你曾被《金刚川》的人桥震撼,或为《狙击手》的冷枪屏息,《南征北战》将带你重返战争电影的基因源头。它用最朴素的镜头告诉我们:当艺术与历史同频共振时,每一格胶片都是不灭的星火,照亮一个民族的精神来路。

互动话题: 你认为经典黑白战争片与当代特效大片,哪种更能传递战争本质?

影视万花筒

关注

104014